Profili/19

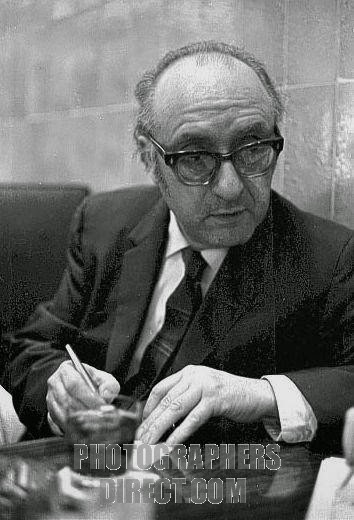

Gino Germani

Gino Germani (1911-1979) è un esempio di come si possa

essere studiosi di politica, senza però cadere nella trappola degli specialismi

e soprattutto del "presentismo" politologico. Che si intende con questo termine?

Si indica una politologia (ma il problema oggi riguarda tutte le scienze

sociali), come quella attuale, ripiegata quasi esclusivamente sullo studio del

"presente" (e delle sue implicazioni temporali immediate, dai cicli

elettorali a quelli politico-economici), come unica realtà meritevole di essere

approfondita. E quel è che più grave è che il "presente" - e

soprattutto le sue forme politiche (che riflettono le istituzioni consolidatesi

nell'Occidente euro-americano dopo due guerre mondiali) - spesso viene

utilizzato ideologicamente da larga parte della politologia contemporanea in

modo acritico e astorico come modello storico per giudicare tutte le forme

politiche del passato, del presente e del futuro.

Gino Germani nasce a Roma nel 1911. Figlio di un sarto

socialista e di una madre di origine contadina e fervente cattolica. Studia

ragioneria e nel 1930 si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio. Ma lo

stesso anno viene arrestato e condannato a cinque mesi di prigione per aver distributo

letteratura antifascista. Nel 1934, poco dopo la morte del padre, per evidenti

ragioni economiche e politiche, emigra con la madre in Argentina. Nonostante la

giovane età, oltre al ricordo di Roma e dell'Italia, porta con sé un notevole

bagaglio intellettuale di letture e interessi, musica, filosofia, scienze

sociali. Nel 1938, dopo aver provato a continuare gli studi di economia, decide

di iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Buenos

Aires (UBA). Dove grazie a Ricardo Levene, titolare all'epoca dell'unica

cattedra di sociologia dell'UBA, scopre la sua vocazione di sociologo e

scienziato politico. Negli anni Quaranta studia intensamente, fonda e scrive su

riviste antifasciste, scopre e fa tradurre, introduce i classici della

sociologia europea e americana, lavora per il ministero dell' Agricoltura e in

campo editoriale. Addirittura si occupa del "Correo Sentimental", la

rubrica di piccola posta della rivista "Idilio", rispondendo alle

lettrici. E' un "hombre multifacético", pur conservando un forte

accento italiano, parla fluentemente lo spagnolo e conosce molte lingue (

giungerà a scrivere libri e articoli direttamente in spagnolo, italiano,

francese, inglese, portoghese). Uomo dall' intelligenza acutissima, lettore

onnivoro e dotato di visione storica profondissima, oltre che sociologica.

Soffre la dittatura di Peron. E sale perciò in cattedra solo nel 1955. E nei

successivi undici anni (1955-1966), quale capace organizzatore non può non

lasciare una forte impronta sul processo di istituzionalizzazione della

sociologia argentina (crea cattedre, fonda istituti, promuove ricerche, forma

discepoli, prende contatti con l'estero ). Acquisisce fama internazionale. Si

reca spesso, invitato, negli Stati Uniti, dove tiene corsi all'Università di

Harvard. Nel 1966, dopo il colpo di stato, lascia l'Argentina proprio per

Harvard. Nel 1976 si traferisce in Italia, torna a vivere nella sua Roma,

mantenendo però l'insegnamento americano. Ottiene una cattedra all'Università

di Napoli, dove insegna fino al 1979, anno in cui muore.

L'impianto teorico della sociologia di Germani è di tipo

struttural-funzionalista, e leggendo i suoi libri si avverte il forte influsso

, oltre che di alcuni classici (Durkheim, Pareto, Weber), della sociologia

parsoniana. Senzà però dimenticare il ruolo giocato nel suo pensiero da Marx e

Freud. Questa sua scelta "americana" gli attirò purtroppo critiche in

Argentina, a destra e sinistra: per i primi la sua sociologia era

"antinazionale", per i secondi "serva" degli statunitensi.

Mentre in realtà nelle sue opere Germani si è soprattutto sforzato di capire,

da vero teorico, partendo da un impianto olistico (la società come un tutto),

la reale portata sociologica di fenomeni come la modernizzazione, la

secolarizzazione, il totalitarismo. Certo, non in chiave

"presentistica", come puri e semplici fatti politici e sociali

appartenenti a fasi di sviluppo precedenti: reperti archeologici sui quali gli

scienzati sociali non devono indugiare più di tanto. Ma come costanti di tutte

le società umane, e soprattutto come fenomeni connessi ai processi di

disorganizzazione, organizzazione e rioganizzazione sociale. Dei quali la

modernità è certo portatrice, senza per questo dover autorappresentarsi come

l'unica depositaria dei valori di una specie di "migliore dei mondi

possibili". Perciò Germani, non segue fino in fondo la sociologia di

Parsons: non ne condivide l'ottimismo storico. Inoltre, per quel che concerne

lo studio della società moderna Germani riprende e sviluppa il problema fondamentale

della sociologia classica, quello dell'ordine sociale . A suo avviso le

tensioni strutturali tipiche delle democrazie e della società moderne, nascono

dalla tensione tra sviluppo crescente dei processi di secolarizzazione e

perdurante necessità di un nucleo di valori condivisi e prescrittivi, ai quali

nessuna società può rinunciare, pena la sua disintegrazione. Insomma, Germani è

consapevole che senza un punto di riferimento comunitario, sociopsicologico,

identitario (e non puramente contrattualistico) capace dunque di trascendere

l'individuo, senza però tradirne il consenso, nessuna società è in grado di

guardare con fiducia al futuro: di crescere e perpetuarsi. E questo spiega

perché oggi le scienze sociali, in quanto riflesso di una società priva di un

nucleo comunitario, siano così passivamente ripiegate sul presente.

Tra le sue opere ricordiamo: Estructura social de la Argentina (1955);

Estudios del Psicologia Social (1956); La sociologia en America Latina

(1964); Politica y sociedad en una epoca de transicion (1965, trad.

it. parziale Sociologia della modernizzazione, Editori Laterza, Bari

1971); Sociologia de la modernizacion (1971, trad. it, parziale,

Sociologia della modernizzazione, cit.). In italiano si veda anche

Autoritarismo, fascismo e classi sociali , il Mulino, Bologna 1975);

Saggi Sociologici a cura di A. Cavicchia Scalamonti e Luis Sergio Germani,

Edizioni Libreria dell'Ateneo di G. Pironti, Napoli 1991 (con un'importante

bibliografia delle opere, articoli e saggi, pubblicati da GG). Va infine

ricordato il "Centro Gino Germani di Studi Comparati sulla

Modernizzazione", che dispone di una ricca biblioteca diretta dal figlio,

dottor Luis Sergio Germani, (Via Della Dogana Vecchia, 5 - Roma 00186 telefax

066876878). Il Centro, di cui è presidente il sociologo, professor Luciano

Pellicani, pubblica il quadrimestrale "Modernizzazione e Sviluppo

Carlo Gambescia